Fokussieren

Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel aktuell überarbeitet wird.

Ein gut fokussiertes Teleskops ist von essentieller Bedeutung für jede erfolgreiche Beobachtung. Insbesondere wenn Deep-Sky-Aufnahmen erstellt werden sollen ist eine sorgfältige Fokussierung unerlässlich. Mit ein wenig Übung lässt sich der optimale Fokus innerhalb weniger Minuten finden. Die folgende Anleitung soll dabei Hilfestellung leisten.

Prinzipielles

Die Fokussierung des Teleskops erfolgt über einen Okularauszug, welcher sowohl manuell als auch über das OMS gesteuert werden kann. Da der Okularauszug naturgemäß einen begrenzten Verstellweg (33mm) hat können unterschiedliche Adapter (M68) am Okularauszug montiert werden, sodass man mit den verschiedensten Instrumenten in den Fokus kommt.

Berechnung des idealen Adapters

Erfahrungswerte in Bezug auf die Fokussierung:

| Instrument | Adapter [mm] | Position des Okularauszugs [μm] |

|---|---|---|

| QHY600M | 20+10 | 16900 |

| SFT-8300 | 40+10 | 9500 |

| Canon 700D | 20+10 | 13000 |

| Baches + QHY268M | 10 | 15000 |

| Baches + QHY268M + Barlow | 20 | 17500 |

| DADOS + QHY268M | 0 | 5000 |

| Hyperionokular: 36mm | 80 | 14500 |

| Hyperionokular: 22mm | 80 | |

| Hyperionokular: 13mm | 80 | 25200 |

| Canon + Superzoom | 80 | 19550 |

Fokussieren mit dem Handterminal

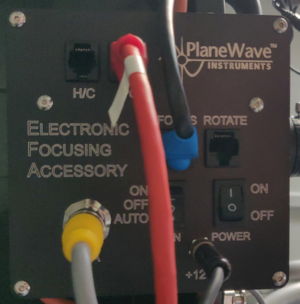

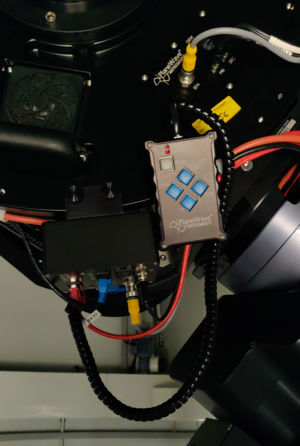

Für die manuelle Bedienung des Okularauszugs steht ein Handterminal zur Verfügung (figure 1), welches sich im Rollcontainer in der Kuppel befindet. Das Handterminal wird an den schwarzen Kasten mit der Bezeichnung Electronic Focusing Accessory an der Rückseite des Teleskops montiert. Das Kabel des Handterminal wird dazu einfach in den Port mit der Bezeichnung H/C gesteckt (siehe figure 2), während das Handterminal als solches an einen silbernen Bolzen in der direkten Nähe des schwarzen Kastens gehängt werden sollte. Bei montiertem Handterminal ist die Steuerung über das OMS nicht möglich, daher ist das Handterminal normalerweise nicht am Teleskop verbaut.

Fig. 3: Rückseite des Teleskops mit montiertem Handterminal

Fig. 3: Rückseite des Teleskops mit montiertem Handterminal

Über die Buttons In und Out des Handterminals kann der Okualarauszug rein und raus gefahren werden. Die übrigen Knöpfe sind für einen Derotator, den unser Teleskop nicht benötigt. Daher sind diese Knöpfe ohne Funktion.

Observatory Management System (OMS)

Die Fokussierung mittels des OMS erfolgt über das Programm PWI4, welches neben der Fokussierung auch die Regelung der Lüfter und der im Teleskop verbauten Heizungen übernimmt. Die letzten beiden Punkte sind im Artikel Temperaturregulation näher beschrieben.

Die Bedienung des Okularauszugs ist im Grunde selbsterklärend. Die aktuelle Position ist in dem Feld Focus Status zu finden, während man den Okularauszug über die Schaltflächen IN und OUT fahren kann. Als Geschwindigkeit lässt sich Fast, Slow und Increment über ein Drop-down-Menü auswählen. Eine spezifische Position lässt sich über das GOTO-Menü anfahren, während eine laufende Bewegung sich über die Schaltfläche STOP jederzeit beenden lässt. Der zeitliche Verlauf der Temperatur des Hauptspiegels, der Halterung des Hauptspiegels, des Sekundärspiegels und der Umgebungstemperatur kann über die Schaltflächen SHOW bzw. HIDE ein und ausgeblendet werden.

Autofokus-Funktion

Mittels PWI4

Dieser Abschnitt muss noch überarbeitet werden.

PWI4 bietet auch die Möglichkeit eine automatische Fokussierung durchzuführen. Hierfür verbindet sich PWI3 zu MaximDL, um darüber die nötigen Aufnahmen zu erstellen. Bevor man die automatische Fokussierung startet, muss also zuerst die Kamera im MaximDL eingebunden werden. Durch ein Klick auf AF CONFIG können die Einstellungen angepasst werden. Zu den wichtigen Einstellungen zählen die Step Size (micron), welche die Schrittweite in Mikrometer definiert, die der Okularauszug bei jedem Fokussierschritt fahren soll. Steps (Image Count) ist die Zahl der Fokussierschritte, die vom Okularauszug durchgeführt werden und gleichzeitig die Zahl der Bilder, die aufgenommen werden sollen. Die Belichtungszeit in Sekunden muss bei Exposure length (sec) angegeben werden. Bisher haben sich folgende Einstellungen bewährt:

Step Size (micron) = 150 Steps (Image Count) = 17 Exposure length (sec) = muss je nach Objekt gewählt werden

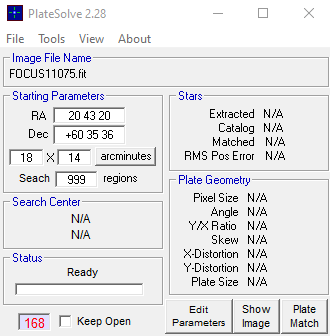

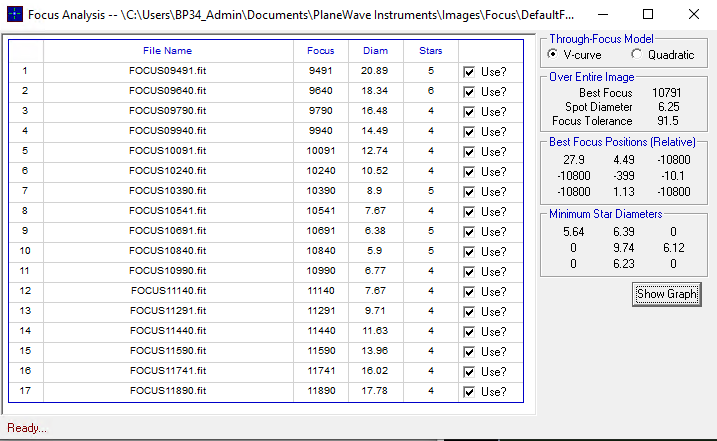

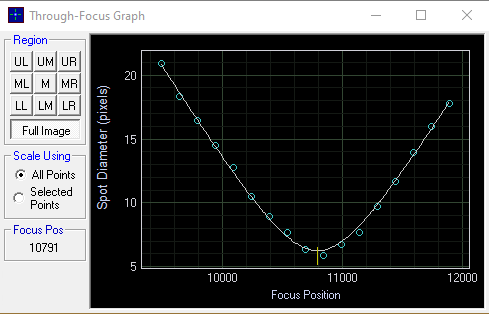

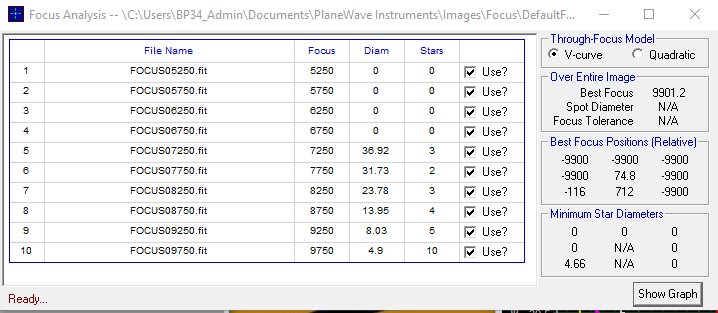

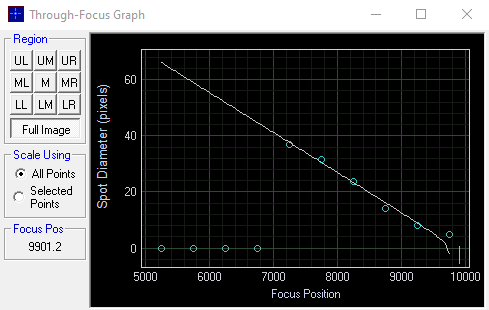

Nachdem man den Autofokus gestartet hat, wird PWI3 die einzelnen Fokussierschritte durchführen, den Okularauszug um die Step Size weiter fahren und dazu jeweils eine Aufnahmen erstellen. Im Anschluss wird PWI3 das Programm PlateSolve (siehe oben) starten, was jedes einzelne Bild analisiert, dort nach Sternen sucht, den Durchmesser dieser Sterne sowie eine Abschätzung für den Fokus ermittelt. Dies wird dann in einer Tabelle aufgelistet. Durch einen Klick auf Show Graph kann man sich das Ergebnis noch visualisieren lassen. Es wird dann der ermittelte Sterndurchmesser über die Position des Okularauszugs dargestellt. Im Idealfall folgt diese Darstellung einer V-Kurve, die ebenfalls in die Daten gefittet wird.

Im folgenden zeigen wir ein Beispiel für einen erfolgreichen sowie einen fehlgeschlagenen Autofokusdurchlauf.

Erfolgreicher Autofokus:

Fehlgeschlagener Autofokus:

Es gibt verschiedene Gründe warum der Autofokus fehlschlagen kann. Dazu zählt unter anderem, dass der ideale Fokus gar nicht in dem Bereich liegt, der im Rahmen des Autofokus abgefahren wird. Es empfiehlt sich daher das Teleskop vorher grob per Hand zu fokussieren. Des Weiteren kann es sein, dass keine Sterne gefunden werden und daher die Qualität des Fokus nicht abgeschätzt werden kann. Ein Grund hierfür wiederum kann sein, dass beim Setup die Option Use a Subframe, Central 1/4 pixels ausgewählt wurde und im Zentralbereich kein Stern zu finden ist.

MaximDL

Dieser Abschnitt fehlt noch.

NINA

In NINA kann der Autofokus gestartet werden, indem man Imaging auswählt und dann auf der rechten Seite auf „Autofokus” klickt. Nach Auswahl des Autofokus startet NINA den Vorgang automatisch. Beachten Sie jedoch, dass PWI4 als Fokussierer in die Registerkarte Equipment ausgewählt werden muss und das PWI4 zuvor gestartet werden muss. Außerdem verwendet NINA den aktuell ausgewählten Filter. Ein erfolgreicher Autofokus-Lauf ist auf der linken Seite zu sehen, wo eine klare hyperbolische Beziehung sichtbar ist. Der Lauf dauerte etwa 6:30 Minuten und ermittelte 6612 als optimalen Fokus für den klaren Filter.

Unter Options>Autofocus finden Sie die Einstellungen zur Feinabstimmung des Autofokus. Ein Bild dieser Einstellungen finden Sie unterhalb der Dokumentation:

- Use filter offsets ermöglicht es, vordefinierte Offsets pro Filter anzuwenden, anstatt jedes Mal neu zu fokussieren. (Derzeit nicht verfügbar, Testbeobachtung erforderlich). Standard: AUS

- Autofocus initial offset steps bestimmt wie weit sich der Fokussierer zu Beginn bewegt, um den Autofokus zu starten. Standard: 10

- Autofocus method: Selbsterklärend. Standard:

Star HFR(Radius von Sternen bei 50% des Flusses) - Curve fitting strategy : Funktion die zum fitten der Messwerte benutzt wird. Standard: Hyperbolisch

- Number of attempts: Wie oft NINA den Autofokus wiederholt, wenn der erste Versuch fehlschlägt. Standard: 1

- Use brightest n stars: Wenn >0, werden nur die n hellsten Sterne anstelle aller erkannten Sterne verwendet (gut für schlechte Sternfelder/verrauschte Bilder). Standard: 0

- Outer crop ratio: Wenn 1, wird der Overscan-Bereich abgeschnitten. Wenn -1, wird der Overscan-Bereich mit berücksichtigt. Standard: 1

- Binning: Pixel-Binning während des Autofokus. Standard: 2×2

- R² threshold: Mindestqualität für die Autofokus-Kurve vor einem erneuten Versuch. Standard: 0,8

- Autofocus step size bestimmt wie weit sich der Fokussierer zwischen den einzelnen Aufnahmen bewegt. Standard: 150

- Default autofocus exposure time: Belichtungsdauer (in Sekunden) eines jeden Autofokus-Frames. Standard: 6 s. Muss für jeden Filter angepasst werden.

- Disable guiding during AF: Deaktiviert das Guiding während des Autofokus. Standard: aus

- Focuser settle time: Verzögerung in Sekunden nach jeder Fokussiererbewegung, damit Schwingungen im System Zeit haben abgebaut zu werden. Standard: 1

- Number of exposures per point: Anzahl der Aufnahmen, die pro Fokuspunkt erstellt und gemittelt werden. Standard: 1

- Inner crop ratio: Anteil des Bildes, das für die Detektion der Sterne verwendet wird. Standard: 0.5 = 50%. Kann im Bereich von 0.2 bis 1 gesetzt werden.

- Backlash compensation method: Methode der Backlash compensation. Zur Auswahl stehen

OvershootundDisable. Standard: Not available/Overshoot. - Backlash IN/OUT Schrittzahl, die zum Ausgleichen von Spiel beim Ein- und Ausfahren verwendet wird. Standard: 20,0

Der traditionelle Weg

Dieser Abschnitt muss noch überarbeitet werden.

Bei der traditionellen Methode zum Fokussieren betrachtet man einen Bereich des Himmels, der eine große Anzahl dicht beieinander liegender Sterne enthält, wie beispielsweise einen Kugelsternhaufen. Unter diesen Bedingungen lässt sich die Qualität der Fokussierung leicht beurteilen, indem die Fokusposition bestimmt wird, bei der die meisten dieser Sterne aufgelöst werden können.

MaximDL

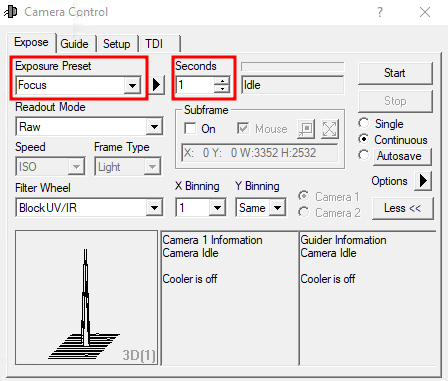

Wählen Sie im Exposure Tab des Camera Control-Fensters die Option Fokus aus dem Dropdown-Menü Exposure Preset aus (siehe unten). In diesem Preset sind bereits viele, für das Fokussieren wichtige Einstellung, vor ausgewählt. In den unten gezeigten Beispiel ist die Belichtungszeit (Seconds) auf eine Sekunde eingestellt, dies soll bzw. muss entsprechend des angefahrenen Objektes angepasst werden.

Nach einem Klick auf Start werden kontinuierlich Aufnahmen aufgenommen und dargestellt. Nun kann das Teleskop mittels CW3 oder des Handterminals für den Okularauszug fokussiert werden. Um den groben Fokus zu finden empfiehlt es sich erst einmal einen hellen Stern anzufahren und so zu fokussieren, dass der Beugungsring verschwindet. Grobe Richtwerte für den Fokus mit den unterschiedlichen Instrumenten und Okularen können der Tabelle oben entnommen werden.

Um den Fokus weiter zu optimieren kann anschließend ein Kugelsternhaufen angefahren werden. Da diese Objekte durch eine hohe Sterndichte gekennzeichnet sind, ermöglichen sie es sehr gute Fokussierergebnisse zu erzielen. Dies liegt daran, dass die Winkelabstände zwischen den Sternen klein sind und daher die Beugungsscheibchen der einzelnen Sterne nur bei einem sehr gut fokussierten Teleskop in einzelne Objekte getrennt werden können. Hat man den optimalen Fokus gefunden, arbeitet das Teleskop mit dem Seeing limitierten Auflösungsvermögen, welches bei uns oft über 2″ liegt und somit in der Regel deutlich schlechter als das Beugung begrenzte Auflösungsvermögen von 0.23″ ist. Ab wann zwei Beugungsscheibchen theoretisch noch als getrennte Lichtquellen wahrgenommen werden können wird über das Rayleigh-Kriterium beschrieben.

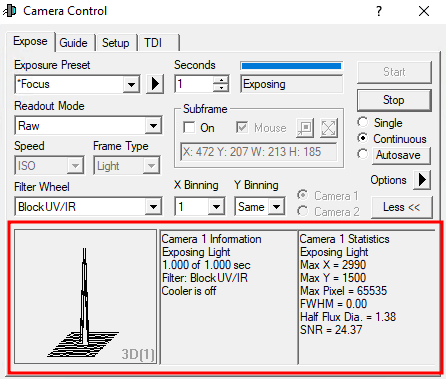

Die unteren 3 Paneele des Camera Control Paneels können verschiedene Informationen zu den verbundenen Kameras sowie statistische Informationen zu den Aufnahmen anzeigen. Um zwischen den unterschiedlichen Anzeigemodi zuwechseln, kann man einfach mit der rechten Maustaste in eines dieser Paneele klicken. Das rechte und das mittlere Paneel sind dabei den Kameras vorbehalten, während im linken Paneel Grafiken angezeigt werden können, die qualitative Information über die Güte des Fokus veranschaulichen. Wenn keine Guide-Kamera verwendet wird, hat sich folgendes Setting bewährt: links: 3D Profile oder FWHM/time, mitte: Camera 1 Info und rechts: Camera 1 Stats.

Die Infos aus dem linken und rechten Paneel werden jeweils anhand des hellsten Stern im Gesichtsfeld ermittelt. Das 3D Profile ist sozusagen eine 3D-Ansicht der Aufnahme dieses Sterns, wobei die Intensität, die dritte Achse bildet. FWHM/time hingegen zeigt die Full-width Half Maximum (FWHM) dieses Sterns in Abhängigkeit von der Zeit. Das rechte Paneel zeigt die folgenden Informationen: die Position des hellsten Pixels in X- und Y-Richtung, der Wert in diesem Pixel, die FWHM des hellsten Sterns, den Half Flux Diameter (HFD), dieses Sterns und das Verhältnis aus dem Signal zum Rauschen (SNR).

Als Anhaltspunkt für einen guten Fokus kann die Höhe des Wertes des hellsten Pixels, die FWHM, der HFD und das SNR herangezogen werde. Je höher der Wert im hellsten Pixels, je besser das SNR, je kleiner die FWHM und der HFD, als desto besser kann der Fokus angesehen werden. Es gilt daher diese Werte während des Fokussiervorgangs zu optimieren. Diesbezüglich können die unterschiedlichen Grafiken im linken unteren Paneel sehr hilfreich sein, da man sich dort z.B. auch die zeitliche Abfolge anzeigen lassen kann.

Das mittlere Paneel fast wiederum die aktuellen Information zur Kamera zusammen, wie z. B. ob gerade eine Aufnahme läuft, welche Belichtungszeit eingestellt ist, den gewählten Filter, ob die Kühlung läuft und wenn dies der Fall ist, die aktuelle sowie die Zieltemperatur des Sensors.

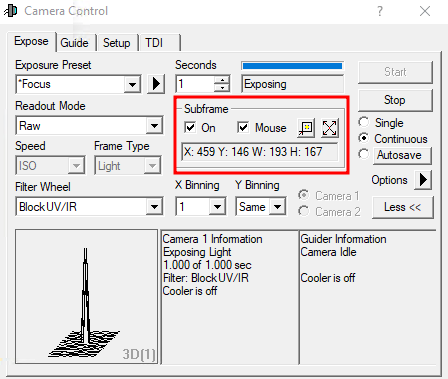

Subframes

Subframes bieten die Möglichkeit das Auffinden der optimalen Einstellungen für den Fokus deutlich zu beschleunigen. Indem nur ein kleiner Bereich der CCD, welcher selbst gewählt werden kann, ausgelesen wird, kann die Auslesezeit und auch die Downloadzeit stark reduziert werden.

Der Subframe-Modus kann durch ein Klick auf On im Abschnitt Subframe aktiviert werden. Nun kann der auszulesende Bereich entweder direkt eingegeben oder per Maus definiert werden. Für Ersteres muss man auf die Zeile mit X: Y: W: H: klicken. In dem sich öffnenden Fenster kann dann der X- und Y-Wert des Startpixels, sowie die Breite (Width) und die Höhe (Height) des auszulesenden Kastens angeben werden. Ist die Option Mouse aktiviert kann mittels der Maus ein entsprechender Kasten auch direkt um einen Stern oder eine Sternengruppe gezogen werden. Dafür muss natürlich erst einmal ein Bild aufgenommen werden

ToDO: Aufnahmen ersetzen!

Fokusierhilfen

Lochblenden

Lochblenden haben sich in der Astrophotographie als Fokussierhilfen und zum Test der Abbildungsqualität von Teleskopen bewährt. Lochblenden mit zwei Öffnungen bezeichnet man in der Regel als Scheinerblende, wohingegen Lochblenden mit mehr als zwei Öffnungen als Hartmannblende bezeichnet werden. Angebracht werden Lochblenden vor der Öffnung des Teleskops.

Zur Fokussierung wird das Teleskop auf eine helle Lichtquelle (z.B. einen hellen Stern) gerichtet. Da das Licht, welches durch die unterschiedlichen Öffnungen der Lochblende fällt, an verschiedenen Punkten die Ebenen vor und hinter der Fokalebene passieren sind mehrere Abbildungen der Lichtquelle zu erkennen, falls das Teleskop defokussiert ist. Durch anpassen des Fokus können die mehrfachen Abbildungen zum überlappen gebracht und schlussendlich zu einer Punktquelle vereinigt werden. Hat man dies erreicht kann man davon ausgehen, dass man den optimalen Fokus gefunden hat.

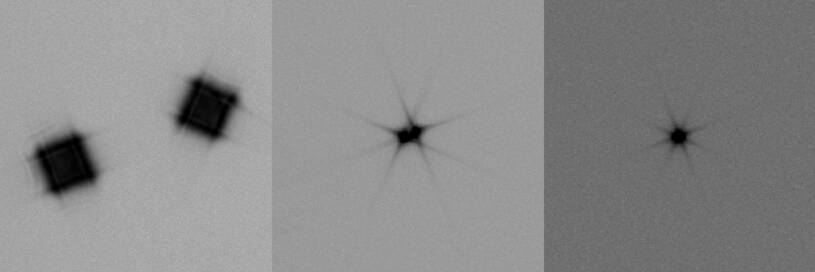

Scheinerblende

Für das Praktikum steht bisher eine Scheinerblende mit rechteckigen Öffnungen zur Verfügung, bei der einer diese Öffnungen um 45° gegen die andere gedreht ist (siehe rechte Abbildung). Diese Lochmaske hat den Vorteil, dass aufgrund der Beugung an den Öffnungen die Abbildungen des zu fokussierenden Objektes jeweils mit Spikes überlagert sind, welche entsprechen der Drehung der Öffnungen ebenfalls um 45° gegeneinander verschoben sind. Die Spikes sind eine gute Hilfestellung bei fokussieren, da diese nur bei idealer Fokussierung ein symmetrisches “Sternchen” bilden (siehe Abbildung unten). Eine Vorlage der beschriebene Scheinerblende im A2-Format für das C14 von Celestron ist hier zu finden.

Bathinovblende

Kommt noch!